Представьте город, где нет еды, света и тепла, где каждый день слышен свист снарядов, а улицы покрыты снегом и руинами. Это Ленинград в 1941–1944 годах, окружённый врагом. В этих условиях военные корреспонденты — люди с блокнотами, фотоаппаратами и неукротимой волей — делали невероятное: они рассказывали миру о жизни осаждённого города.

Их заметки, фотографии и радиопередачи стали не просто хроникой, а символом надежды и сопротивления. Благодаря их работам мы видим, какой ценой выстоял Ленинград, и понимаем, какой вклад внесли военкоры в эту борьбу.

В блокадном Ленинграде, отрезанном от мира с сентября 1941 по январь 1944, каждый день был испытанием. Люди умирали от голода, дома рушились от бомбёжек, но город не сдавался. Военкоры фиксировали стойкость ленинградцев. Известия доходили до сотен тысяч людей с помощью радио и газеты «Ленинградская правда». Это как если бы сегодня пост в соцсетях собрал миллион просмотров за день, только тогда новости печатали на старых станках при свете коптилок — ламп из консервных банок.

Материалы военкоров говорили: Ленинград живёт, работает, борется.

Например, в 1942 году Борис Кудояров сделал снимок «Танки идут на фронт». На фоне разрушенных улиц колонна танков двигалась к передовой, и этот кадр стал символом несгибаемой воли города. Такие фотографии были как вирусные видео сегодня: они вдохновляли ленинградцев и показывали стране, что город не сломлен.

Военкоры рисковали жизнью, чтобы запечатлеть правду. Их фотоаппараты, вроде «ФЭД» или «Лейки», были тяжёлыми, плёнку приходилось экономить и проявлять в холодных подвалах. Сравните это с вашим смартфоном: одно фото тогда требовало нескольких минут подготовки, а сегодня — доли секунды. Но каждый снимок был на вес золота. Всеволод Тарасевич в 1941 году снимал солдат, переправляющихся под обстрелом через Неву у Невской Дубровки. Его фотографии с Невского пятачка показывали мужество тех, кто пытался прорвать блокаду, и давали людям веру в победу.

*Седых Степан Петрович (1901 - 1941), майор, командир 576 сп 115 сд

Заметки военкоров помогали не только вдохновлять, но и менять ход событий. Их репортажи о Дороге жизни — ледяной трассе через Ладожское озеро, по которой везли еду и эвакуировали людей, — показывали, как важно защищать этот путь. Благодаря их снимкам и статьям страна узнала о героизме водителей и солдат, охранявших дорогу. Это привлекло внимание к необходимости усилить её защиту, что спасло тысячи жизней. Представьте, как один пост в соцсетях может собрать помощь для целого города — тогда статьи военкоров делали то же самое, но в условиях войны.

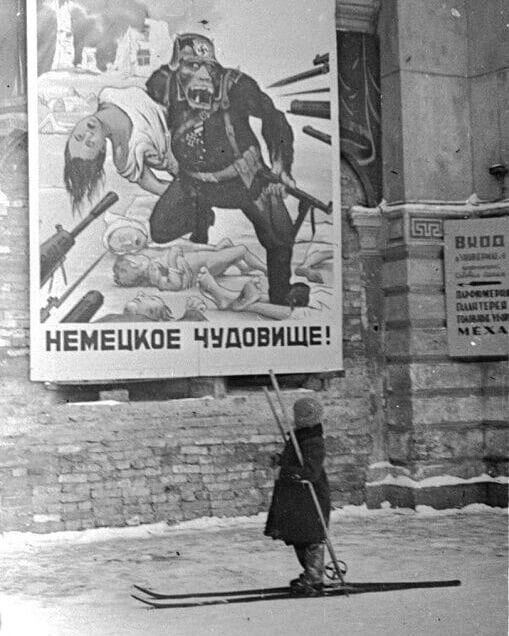

Военные корреспонденты показывали и обычную жизнь блокады. Снимок 1942 года, где ребёнок стоит у плаката «Уничтожить немецкое чудовище!», стал подтверждением того, что даже дети были частью сопротивления. Такие кадры напоминали ленинградцам, за что они борются. Военкоры запечатлели, как школьники учились в холодных классах, рабочие, не евшие несколько суток, чинили танки, а артисты давали концерты в промерзших залах. В 1942 году, когда в Большом концертном зале филармонии исполнили Седьмую симфонию Шостаковича, репортажи разнесли эту новость по миру, показав, что дух Ленинграда не сломить.

Сегодня, листая соцсети, подумайте: военкоры делали то же самое, но без интернета, тепла и часто без еды. Их работа становилась не просто новостями, а способом дать людям надежду. Тогда статья могла выйти через неделю, а сегодня пост публикуется за секунды. Но пример фронтовых корреспондентов учит нас: даже в самые тёмные времена голос человека может менять мир.

Военкоры блокадного Ленинграда оставили нам не только фотографии и заметки, но и урок мужества. Их кадры и слова — это мост между прошлым и настоящим, напоминание о том, что даже в отчаянии можно найти свет и бороться до конца.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив